„Tomorrow is a public holiday, so no stores are gonna open. Oh yeah, and then there’s the typhoon coming as well.“ Wie bitte? Habe ich mich gerade verhört? Ein Taifun? Müde lächle ich – der will mich auf den Arm nehmen. Matt schaut mich etwas verwirrt an. Er hatte eine andere Reaktion erwartet. „You’re kidding, right?“ Er schüttelt den Kopf. Schockiert blicke ich ihn an. Er meint es todernst. „Don’t worry, there’s plenty of typhoons every year.“ Hastig ziehe ich mein Handy heraus und beginne zu tippen. „Taifun Japan“ Das erste Ergebnis ist ein Bericht des Spiegel vom Vortag mit dem Titel „Wirbelsturm nimmt Kurs auf Japan“. Da kommt doch tatsächlich ein Wirbelsturm auf uns zu.

Ein Tag später. Während ich im Hostel sitze und es trocken und warm ist, wütet draußen der womöglich heftigste Sturm, den ich je erlebt habe. Unmengen an Regen, Erdrutsche und Windgeschwindigkeiten von über 150 km/h machen nicht nur die Straßen Osakas zu einem Ort, an dem man sich derzeit nicht befinden möchte, sondern sind auch dafür verantwortlich, dass ich mindestens einen Tag länger als geplant in der zweitgrößten Metropole Japans ausharren muss. Der Nachtbus, in dem ich mich aktuell eigentlich befinden sollte, wäre genau in die Richtung gefahren, aus der der Taifun kommt – Westen. Wenig überraschend wurde die Fahrt abgesagt und die nächste am kommenden Samstag um einige tausend Yen im Preis erhöht. Mehrere Millionen Japaner wollen schließlich zum Ende der Hauptreisezeit im Sommer dieses Wochenende wieder heimkommen.

Immerhin bleibt mir Zeit, meine Eindrücke aus Osaka zu beschreiben. Viel Zeit. Das ist auch gut so, denn es ist einiges passiert. Dass ich mal eben japanische Folklore tanze und an buddhistischen Ritualen teilnehme, hätte ich selbst kaum vermutet.

Ausgeschlafen kam ich nach einer angenehmen Nachtfahrt am Montagmorgen gegen 6 Uhr in Osaka an. So richtig wach war ich noch nicht – wenige Minuten vorher wurde ich vom Anhalten des Busses aus dem Schlaf gerissen – und setzte mich erst mal hin, um ein wenig Orientierung zu gewinnen. Erst mal Richtung Hostel wandern, in zwei Stunden kann ich meinen Rucksack dort abgeben. Davor vielleicht noch ein kleines Frühstück. Ich erinnere mich an die Teigbällchen, die ich mir am Vortag in einem Convenience Store gekauft hatte, greife in meine Tasche und hole ein paar raus. Sie schmecken nicht schlecht.

Convenience Stores – eine deutsche Übersetzung würde wenig Sinn ergeben, weil das Konzept in Deutschland nicht existiert – sind in Japan wie auch sonst überall in Fernost weit verbreitet. 24h, 7 Tage die Woche bieten 7-Eleven, Family Mart und Lawson alles an, was man auf die Schnelle braucht. Warme Speisen, Fertiggerichte, Sushi, Alkohol, Kaltgetränke, Kaffee. All das kommt einem spontanen Touristen wie mir sehr entgegen.

Nachdem ich meinen Rucksack im Hostel abgegeben habe, mache ich – verschwitzt und dreckig wie ich nach fast 24h ohne Dusche bei schwülen 36 Grad nun mal bin – mich auf den Weg zum Palast in Osako. Irgendwie muss man den mal gesehen haben. Touri-Programm eben. Paar schöne Bilder, wenig zu berichten und eine Taube, die sich über meinem Rücken entledigt. Verärgert gehe ich nachmittags zurück zum Hostel und springe direkt in die Dusche.

Für den Abend habe ich mir vorgenommen, einfach ziel- und planlos durch die Gegend zu schlendern und meiner Nase zu folgen. Meiner Erfahrung nach ist das eine großartige Art, eine Stadt zu erkunden. Als ich mich durch die Gassen schlängle, immer den Lichtern nach, entdecke ich eine lange, überdachte Straße. Sie ist nur für Fußgänger freigegeben und auf beiden Seiten reihen sich Läden mit großen Werbetafeln und wild blinkenden Lichtern aneinander. Dazwischen quetschen sich tausende Menschen durch die enge Gasse. Mich interessiert dieser Ort und ich folge dem Weg. Rechts und links von mir gehen immer wieder ähnliche Straßen weg und ich beginne zu vermuten, dass es sich hier um ein ganzes Viertel dieses Konzepts handelt.

Für den Abend habe ich mir vorgenommen, einfach ziel- und planlos durch die Gegend zu schlendern und meiner Nase zu folgen. Meiner Erfahrung nach ist das eine großartige Art, eine Stadt zu erkunden. Als ich mich durch die Gassen schlängle, immer den Lichtern nach, entdecke ich eine lange, überdachte Straße. Sie ist nur für Fußgänger freigegeben und auf beiden Seiten reihen sich Läden mit großen Werbetafeln und wild blinkenden Lichtern aneinander. Dazwischen quetschen sich tausende Menschen durch die enge Gasse. Mich interessiert dieser Ort und ich folge dem Weg. Rechts und links von mir gehen immer wieder ähnliche Straßen weg und ich beginne zu vermuten, dass es sich hier um ein ganzes Viertel dieses Konzepts handelt.

Als ich eine Brücke überqueren, die über einen wohl künstlich angelegten und sehr belebten Kanal führt, beginne ich ein bisschen zu recherchieren. Ich bin im Viertel um Dontonbori gelandet – so heißen sowohl der Kanal als auch eine Straße parallel zu ihm. Es handelt sich um das beliebteste Einkauf- und Ausgehviertel Osakas. Und wenn Japaner einkaufen und ausgehen, dann blinkt es generell überall.

Als ich eine Brücke überqueren, die über einen wohl künstlich angelegten und sehr belebten Kanal führt, beginne ich ein bisschen zu recherchieren. Ich bin im Viertel um Dontonbori gelandet – so heißen sowohl der Kanal als auch eine Straße parallel zu ihm. Es handelt sich um das beliebteste Einkauf- und Ausgehviertel Osakas. Und wenn Japaner einkaufen und ausgehen, dann blinkt es generell überall.

Ich sehe mich weiter im Viertel um und komme eine Stunde später zur Brücke zurück. Man hört laute Musik und Menschen schauen über das Brückengeländer entlang des Kanals. Auf dem Wasser ist eine Bühne aufgebaut, auf der eine Art Band steht und Menschen in Kimonos gekleidet im Kreis tanzen. Der Tanz selber kommt mir sofort bekannt vor. Schnell begreife ich, dass es sich um eben den Tanz handelt, den ich wenige Tage vorher in Tokio in einem Park bei einer Gruppe junger Erwachsener beobachtet habe. Am rechten und linken Ufer sind noch mehr Kimono-Träger unterwegs, die ihren Tanzreigen entlang der Promenade aufgemacht haben. Dazwischen immer wieder Menschen in normaler Kleidung, die dem Tanz folgen. Zusammengefasst tut sich vor mir ein wundervoll lebhaftes Bild auf.

Was ich da beobachte ist ein traditioneller japanischer Volkstanz mit dem Namen Bon Odori. Er wird zum Fest Obon Mitte August getanzt. Bei dieser buddhistischen Tradition kehren die Seelen der Verstorbenen auf die Erde zurück. Die Japaner führen den Bon Odori auf, um sie im Hierseits zu begrüßen. Ohne es zu wissen, bin ich also ganz zufällig mitten in ein japanisches Volksfest reingeraten.

Ich nähere mich den Tanzenden und schaue ihnen fasziniert zu. Die Bewegungen sind vergleichsweise übersichtlich und wiederholen sich nach alle 10-15s für ein ganzes Lied, das einige Minuten dauert. Weil Japaner ihre Kultur gerne teilen, werden immer mehr Menschen in den Tanzreigen gefordert – ganz gleich welcher Herkunft. Es dauert nicht lang, da finde auch ich mich in der rhythmischen Gruppe wieder und lasse mich zu einem Tanz hinreißen. Beim nächsten Lied wird mir der neue Bewegungsablauf zu schwierig. Etwas angestrengt, aber glücklich verlasse ich den Kreis und beobachte das Ende der Feier.

Am nächsten Tag kaufe ich mir ein Tagesticket für die Metro und versuche, die Stadt ein bisschen weitergehender zu erkunden. Ticket am Automaten kaufen, durch die Schleuse und ab auf die Rolltreppe. Alles bekannt aus Tokio. Als ich abwärtsfahre, sehe ich mich um. Ich stehe auf der falschen Seite. War es nicht in Tokio noch so, dass man links steht und rechts geht? Habe ich das irgendwie durcheinandergebracht?

Tatsächlich habe ich nichts vermischt. Menschen in Osaka benutzen Rolltreppen anders als Menschen in Tokio. Hier wird rechts gestanden und links gegangen. Der Legende nach hat diese Kuriosität ihren Ursprung darin, dass die zahlreichen Kaufleute in Osaka ihre Geldbörse rechts trugen und gerne von Mitmenschen abschirmten, während die Samurai in Tokio mit der rechten Hand das links hängende Schwert ziehen mussten. Ob jemals ein Samurai mit einer Rolltreppe gefahren ist, ist übrigens nicht überliefert.

Schon in Tokio fiel mir auf, dass Metro-Stationen in Japan durchaus groß sein können. Im Grunde genommen tun sich unter der Erde riesige Bahnhöfe mit ganzen Einkaufszentren auf, obwohl es sich nur um die Zusammenkunft dreier U-Bahn-Linien handelt.  In Osaka bekommt das Ganze etwas unerwartet sogar noch eine größere Dimension. Im Bahnhof Nishi-Umeda laufe ich während des Umsteigens durch eine Gasse, die an enge, gastronomisch bewirtete Gassen in Europa erinnert. Auf beiden Seiten sind Bars ohne Wand, die Tische „auf der Straße“ gedeckt haben. Dort sitzen an hohen Tischen Geschäftsmänner nach Terminen und Gruppen, die sich zum Ausgehen bereit gemacht haben. Nur findet diese Szene eben nicht unter freiem Himmel statt, sondern sechs Meter unter der Erde.

In Osaka bekommt das Ganze etwas unerwartet sogar noch eine größere Dimension. Im Bahnhof Nishi-Umeda laufe ich während des Umsteigens durch eine Gasse, die an enge, gastronomisch bewirtete Gassen in Europa erinnert. Auf beiden Seiten sind Bars ohne Wand, die Tische „auf der Straße“ gedeckt haben. Dort sitzen an hohen Tischen Geschäftsmänner nach Terminen und Gruppen, die sich zum Ausgehen bereit gemacht haben. Nur findet diese Szene eben nicht unter freiem Himmel statt, sondern sechs Meter unter der Erde.

Einen Tag später möchte ich mir das höchste Gebäude Osakas, das Abeno Harukas aus der Nähe anschauen. Bis zum 16. Stock ist der Eintritt kostenlos. Statt des erhofften Rundumblicks – der 16. Stock ist weitaus weniger hoch als erwartet – bekomme ich eine Information, die sich als Glücksfall herausstellen wird. Auf einem A3-Plakat ist ein beleuchteter, buddhistischer Tempel mit schöner Pagode zu sehen. Weil ich während meiner ganzen Zeit in Japan noch nicht dazu gekommen bin, eine solche Stätte zu besichtigen, notiere ich mir den auf dem Plakat vermerkten Namen – Shinnoji Tempel.

Einen Tag später möchte ich mir das höchste Gebäude Osakas, das Abeno Harukas aus der Nähe anschauen. Bis zum 16. Stock ist der Eintritt kostenlos. Statt des erhofften Rundumblicks – der 16. Stock ist weitaus weniger hoch als erwartet – bekomme ich eine Information, die sich als Glücksfall herausstellen wird. Auf einem A3-Plakat ist ein beleuchteter, buddhistischer Tempel mit schöner Pagode zu sehen. Weil ich während meiner ganzen Zeit in Japan noch nicht dazu gekommen bin, eine solche Stätte zu besichtigen, notiere ich mir den auf dem Plakat vermerkten Namen – Shinnoji Tempel.

Dort angekommen bestaune ich die schöne Architektur und entschließe, das Gelände bis zum Sonnenuntergang zu durchforsten. Die tief stehende Sonne dürfte die Pagode in einem besonders schönen Licht erscheinen lassen und mir spektakuläre Fotos ermöglichen.

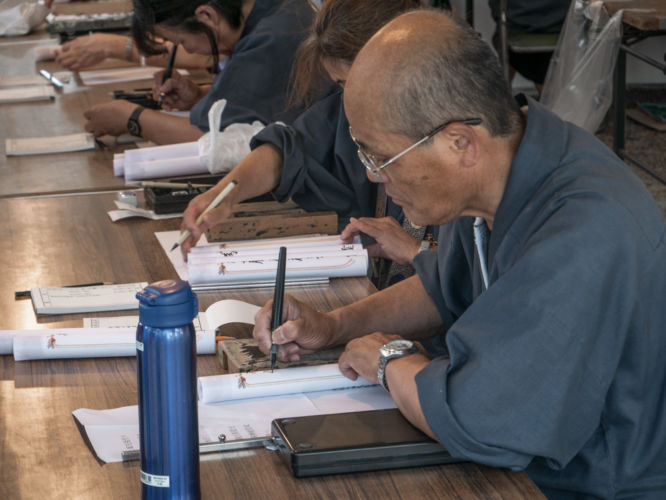

Auf einer marktähnlichen Zelt-Ansammlung vor den Mauern des Tempels entdecke ich Menschen, die kerzenähnliche Gebilde über die Theke der Zelte geben, um sie dort von einem der Mitarbeiter mit kalligraphisch anmutender Schrift verzieren zu lassen. Jeder Besucher lässt sich so 4 oder 5 dieser Objekte verzieren. Ich vermute zunächst, dass es sich hierbei um ein Souvenir handelt – darauf stehen Japaner nämlich ganz besonders. Im Inneren des Tempels werden die Gebilde aber an junge Mitarbeiter abgegeben, die sie auf eine Vorrichtung stecken. Ich sehe mich um und entdecke hunderte, vielleicht sogar tausende dieser Objekte entlang der Innenseite der Mauern des Tempels und um die Gebäude herum auf Ständern. Interessiert setze ich mich und beobachte das Treiben.

Auf einer marktähnlichen Zelt-Ansammlung vor den Mauern des Tempels entdecke ich Menschen, die kerzenähnliche Gebilde über die Theke der Zelte geben, um sie dort von einem der Mitarbeiter mit kalligraphisch anmutender Schrift verzieren zu lassen. Jeder Besucher lässt sich so 4 oder 5 dieser Objekte verzieren. Ich vermute zunächst, dass es sich hierbei um ein Souvenir handelt – darauf stehen Japaner nämlich ganz besonders. Im Inneren des Tempels werden die Gebilde aber an junge Mitarbeiter abgegeben, die sie auf eine Vorrichtung stecken. Ich sehe mich um und entdecke hunderte, vielleicht sogar tausende dieser Objekte entlang der Innenseite der Mauern des Tempels und um die Gebäude herum auf Ständern. Interessiert setze ich mich und beobachte das Treiben.

Kurz vor Sonnenuntergang – ich hatte es irgendwie schon im Gefühl – gehen die Mitarbeiter herum und zünden alle kerzenähnlichen Gebilde an. Um mich herum entsteht ein Meer aus orangen-gelben Flammen, die im warmen Licht der untergehenden Sonne ertrinken. Fasziniert sehe ich mich um und genieße das Bild, das vor meinen Augen entsteht.

Auf einmal schallt durch die blechern dröhnenden Lautsprecher eine Männerstimme, die eine monotone, sich wiederholende Melodie singt. Nach einer Weile wird sie regelmäßig von einem hölzernen Schlagen im Takt begleitet. Ich vermute, dass dies der Beginn einer Zeremonie ist und konzentriere mich, etwas in dem großen Tempelhof ausfindig machen zu können.  Nach einer Weile sehe ich einen Polizisten die lange Seite des rechteckig angelegten Hofs herunterlaufen. Ihm folgt ein violett gekleideter, singender Mann mit kurz geschorenen Haaren – ganz offensichtlich ein buddhistischer Mönch. Ihm folgen ein Mönch in brauner Kutte, der das hölzerne Schlagen mit zwei Holzstäben realisiert und dahinter im Gänsemarsch zwei weitere braun gekleidete Mönche, die die Hände gebetsähnlich zusammengelegt haben. Dahinter eine riesige Menschenmenge, die das Quartett betend verfolgt. Die Karawane umkreist die Pagode und biegt dann zwischen der Pagode und der Halle – das einzig andere im Hof befindliche Gebäude – ein und stellt sich mit dem Gesicht zur Halle auf.

Nach einer Weile sehe ich einen Polizisten die lange Seite des rechteckig angelegten Hofs herunterlaufen. Ihm folgt ein violett gekleideter, singender Mann mit kurz geschorenen Haaren – ganz offensichtlich ein buddhistischer Mönch. Ihm folgen ein Mönch in brauner Kutte, der das hölzerne Schlagen mit zwei Holzstäben realisiert und dahinter im Gänsemarsch zwei weitere braun gekleidete Mönche, die die Hände gebetsähnlich zusammengelegt haben. Dahinter eine riesige Menschenmenge, die das Quartett betend verfolgt. Die Karawane umkreist die Pagode und biegt dann zwischen der Pagode und der Halle – das einzig andere im Hof befindliche Gebäude – ein und stellt sich mit dem Gesicht zur Halle auf.  Der violett gekleidete Herr singt weitere Lieder, macht eine Ansage und verschwindet dann mit seiner unmittelbaren Gefolgschaft in der Halle. Die folgenden Menschen gehen nacheinander zum gleichen Eingang in das Gebäude rein und gehen wenig später durch eine weitere Tür wieder heraus. Ich kann nur vermuten, dass sie im Inneren eine Art Segen bekommen. Worum es sich bei dem Ritual handelt, recherchiere ich nicht. Mir reicht die Beobachtung. Das ganze Schauspiel wiederholt sich während meiner Anwesenheit noch weitere zwei Mal.

Der violett gekleidete Herr singt weitere Lieder, macht eine Ansage und verschwindet dann mit seiner unmittelbaren Gefolgschaft in der Halle. Die folgenden Menschen gehen nacheinander zum gleichen Eingang in das Gebäude rein und gehen wenig später durch eine weitere Tür wieder heraus. Ich kann nur vermuten, dass sie im Inneren eine Art Segen bekommen. Worum es sich bei dem Ritual handelt, recherchiere ich nicht. Mir reicht die Beobachtung. Das ganze Schauspiel wiederholt sich während meiner Anwesenheit noch weitere zwei Mal.

Bei der dritten Wiederholung entscheide ich, dass es langsam Zeit wird, zu gehen. Es ist kurz vor 21 Uhr – das ist zu früh, um ins Bett zu gehen. Also entscheide ich mich, nochmal zum Dontonbori Kanal zu fahren und dort die ausgehende Menge ein bisschen zu beobachten. Wie in vielen Ländern üblich, stehen vor Restaurants, Bars und Nachtclubs Promoter, die versuchen, Kunden für ihr Etablissement zu gewinnen. Vor allem rein männliche Gruppen um die 20 gehören sehr oft zu den Zielen solcher Werbeattacken, was ein wenig auf den Inhalt des entsprechenden Ladens schließen lässt. Auch Gruppen von Businessmännern – sogenannte Salarymen – die nach der Arbeit ausgehen, werden häufig angesprochen. In Japan ist es üblich, mehrmals die Woche mit den Kollegen auszugehen. Als ich einen Japaner mal fragte, ob man da nicht die Familie vermisse, lachte er und meinte, dass viele japanische Männer ihre Arbeitskollegen mehr mögen als ihre Familie. So kann es durchaus passieren, dass der Familienvater regelmäßig erst um 22 Uhr nach Hause kommt. In Japan – so viel steht fest – ist die Zugehörigkeit zum Unternehmen ein wesentlicher Aspekt des Alltags. Japaner sind im Allgemeinen sehr gruppentreu und nisten sich gerne ein – die Gruppenleistung steht immer über der Einzelleistung – was im Arbeitsleben seinen Gipfel erreicht. Kündigungen sind übrigens eher die Ausnahme.

Junge Damen, die allein unterwegs sind, kommen übrigens auch häufig in Kontakt mit Promotern. Das läuft dann aber etwas anders ab, als bei den männlichen Gruppen. Letztere werden vorzugsweise von Herren im Anzug – mindestens Hemd und Krawatte – auf Kreuzungen abgefangen und eingeladen. Kurzer Smalltalk und schon winkt die Speisekarte unter der Nase der potentiellen Kunden. Frauen hingegen werden vielmehr von jugendlich gekleideten – „jugendlich gekleidet“ heißt hier übrigens angezogen wie ein gescheiterter Rapper der 2000er – Jungs im späten Teenager-Alter umworben. Diese begnügen sich auch nicht mit einem kurzen Abfangen auf einer Kreuzung, sondern folgend den Damen durchaus mehrere Häuserblöcke lang in der Hoffnung, ein Gespräch aufbauen zu können. Hartnäckig reden sie immer wieder auf ihre Ziele ein. Es dauert ca. 5 Minuten, bis sie sich ihre Niederlage eingestehen und abrücken.

Zu meiner Überraschung werde ich selber nur einmal angesprochen – von einem Promoter für eine englischsprachige Karaoke-Bar für Touristen. Man sagt zwar immer, dass asiatische Clubs gezielt europäische Kunden anlocken, aber wieder mal zeigt sich, dass Japan mit dem aus Südostasien bekannten Bild nur wenig gemeinsam hat. Japaner haben einen viel zu großen Stolz, um Europäer als kulturell überlegen anzusehen. Ganz im Gegenteil fällt der normale Tourist in diesem Land, in dem es auf viel zu achten gilt, meist eher als ungeschicktes Trampeltier auf. Man hat ein bisschen Angst, dass Ausländer – gaijin – sich nicht zu benehmen wissen und Anlass für Peinlichkeiten geben. Diese wiederum gilt es natürlich zu vermeiden. So verbringe ich also den Abend damit, das Werk der Promoter als stiller Beobachter zu genießen.

Erschöpft lege ich meine Flasche Wasser zur Seite und schaue zufrieden auf den Bildschirm meines Laptops. Auf vier Seiten habe ich nun meine Erfahrungen in Osaka festgehalten – nicht alles, was ich ursprünglich schreiben wollte, hat den Weg in diesen Bericht geschafft, aber die wichtigen Aspekte sind alle abgedeckt. Nach getaner Arbeit reizt mich der Anblick eines Taifuns dann doch und ich entschließe, mir die Sache mal von der Dachterrasse aus anzusehen. Drei Stockwerke hoch, Schuhe an – in Japan werden in Innenräumen meist keine Schuhe getragen – Tür zu Dachterrasse auf, Blick nach Draußen. Vor den Lichtern der Stadt tut sich das Wetter auf. Regen. Nicht einmal besonders stark. Einfach nur ganz normaler Regen. Ich schnüre meine Schuhe zu und gehe raus. Kein Wind, kein Sturm. Nur ein paar Tropfen Wasser, die vom Himmel fallen. Enttäuscht gehe ich wieder ins Innere. Vielleicht zieht der Taifun doch an uns vorbei?

Wenig später kommt MacKenzie vom Convenient Store wieder. Immerhin hat der Wind nach seiner Aussage zugenommen. Trotzdem nicht wirklich spektakulär – die Ruhe im Sturm.

Sei der Erste der einen Kommentar abgibt